日々の頭痛や肩こり、なんとなく続く体調不良…その原因が「噛み合わせ」にあるかもしれません。この記事では、実は多くの全身症状に関係している噛み合わせの問題について、わかりやすく解説します。あなた自身でできる簡単なセルフチェック法や、症状改善のための具体的なケア方法まで一挙にご紹介。噛み合わせが心身に及ぼす意外な影響を知り、日常生活の質を向上させるためのヒントが満載です。「なんとなく調子が悪い」と感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

1. 噛み合わせの乱れが及ぼす全身への影響とは

歯の噛み合わせは、私たちの身体全体に思いもよらない影響を与えています。毎日何気なく行っている「噛む」という動作は、単に食べ物を砕くだけでなく、全身の健康を支える重要な役割を果たしているのです。

実は噛み合わせの乱れが、様々な体の不調につながっている可能性があります。「最近なんとなく体調が優れない」「原因不明の不快感がある」という方は、実は噛み合わせが関係しているかもしれません。

1.1 噛み合わせが悪いとどうなる?基本的なメカニズム

噛み合わせが悪くなると、顎の筋肉や関節に負担がかかります。これが全身に連鎖的な影響を及ぼすのです。まずは基本的なメカニズムについて見ていきましょう。

私たちの顎は、左右の顎関節(がくかんせつ)で支えられています。この顎関節は体の中でも非常に複雑な関節の一つで、噛む・話す・飲み込むなど、日常的に頻繁に使われています。

噛み合わせが悪いと、顎に不均等な力がかかり、筋肉が緊張状態になります。この緊張が頭部から首、肩、背中、そして全身へと連鎖的に広がっていくのです。

例えば、片側だけで噛む癖がある場合、その側の筋肉が過剰に使われ、反対側の筋肉は十分に使われません。この不均衡が長期間続くと、顔の筋肉の発達に差が生じ、顔の歪みや姿勢の悪化につながります。

| 噛み合わせの問題 | 直接的な影響 | 連鎖的な影響 |

|---|---|---|

| 歯の欠損 | 噛む力のバランスの崩れ | 顎関節への負担増大、顔の歪み |

| 歯の傾き・ズレ | 接触点の不均等 | 特定の歯への過剰な負担、歯の摩耗 |

| 過蓋咬合(深く噛み込む) | 顎関節の圧迫 | 顎関節症のリスク増加、頭痛 |

| 開咬(前歯が噛み合わない) | 咀嚼効率の低下 | 消化器系への負担、栄養吸収の問題 |

また、噛み合わせの問題は単なる口腔内の問題にとどまらず、全身の様々な症状と関連していることが明らかになっています。

1.2 顎関節症の症状と日常生活への支障

噛み合わせの問題が進行すると、「顎関節症」と呼ばれる症状を引き起こすことがあります。顎関節症は単に顎が痛むだけでなく、日常生活にさまざまな支障をきたす可能性があります。

顎関節症の主な症状としては、以下のようなものが挙げられます:

- 口を開けたり閉じたりする際の「カクカク」「ポキポキ」という音

- 顎を動かすときの痛みや違和感

- 口を大きく開けられない

- 顎が突然固まって動かせなくなる(顎関節のロック)

- 耳の前あたりの痛み

これらの症状は、食事や会話など日常的な活動に大きな支障をきたします。美味しい食事も楽しめなくなりますし、話すことにも支障が出るため、社会生活にも影響が出てきます。また、顎関節症の患者さんの多くが、頭痛や肩こりなどの症状も併せて訴えることが、国内の複数の調査で明らかになっています。

1.3 噛み合わせが頭痛や肩こりを引き起こすメカニズム

「なぜ口の中の問題が頭痛や肩こりにつながるの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。実は、噛み合わせと頭痛・肩こりには密接な関係があります。

噛み合わせが悪いと、咬筋(こうきん)や側頭筋(そくとうきん)といった咀嚼筋に過度の負担がかかります。これらの筋肉が緊張すると、周囲の筋肉も連鎖的に緊張し、頭や首、肩の筋肉にまで影響が及びます。

特に側頭筋の緊張は、こめかみ周辺の緊張性頭痛を引き起こしやすく、これが慢性的な頭痛の原因になることがあります。また、咬筋の緊張は顎から首、肩へと連鎖し、いわゆる「肩こり」につながるのです。

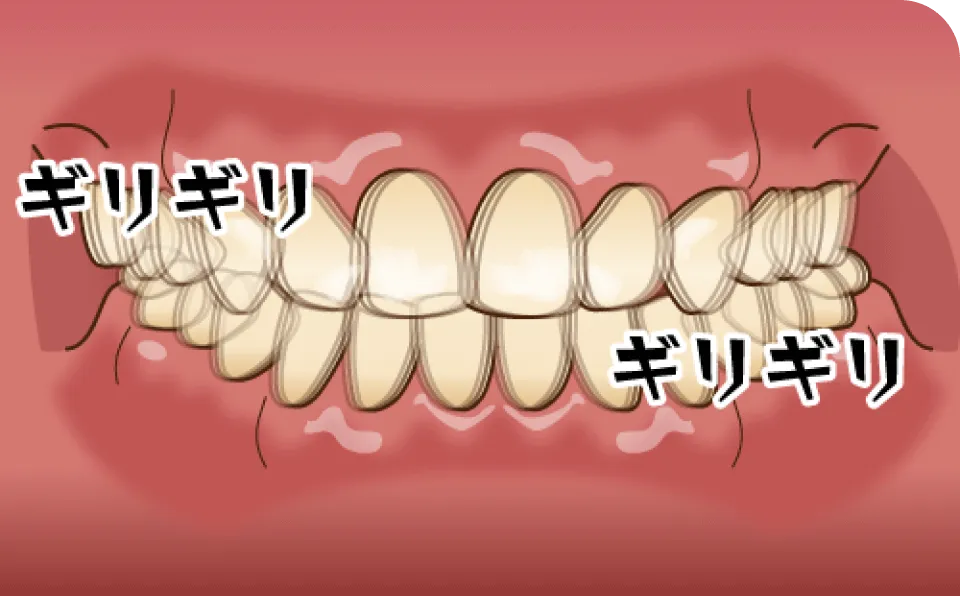

また、噛み合わせの問題から、無意識に歯を食いしばったり歯ぎしりをしたりする習慣が生じることがあります。特に睡眠中の歯ぎしりは自分では気づきにくいですが、朝起きたときの顎の疲労感や頭痛の原因になっていることがあります。

| 症状 | 噛み合わせとの関連 | 自覚しやすいサイン |

|---|---|---|

| 頭痛 | 側頭筋の緊張、血流の変化 | こめかみの痛み、朝起きたときの頭痛 |

| 肩こり | 頚部・肩部への筋緊張の連鎖 | 首から肩にかけての凝り、痛み |

| めまい | 内耳への影響、筋緊張からの血流変化 | 立ちくらみ、ふわふわ感 |

| 耳鳴り | 顎関節と耳の解剖学的な近さ | 耳の中でのキーンという音 |

さらに、噛み合わせの問題は姿勢にも影響します。顎の位置が変わると、頭の位置を保つために首や背中の筋肉が代償的に働き、猫背や首の前傾姿勢を引き起こすことがあります。この姿勢の変化が慢性的な肩こりや背中の痛みにつながるのです。

多くの方が「肩こりは疲れからくるもの」と思いがちですが、実は噛み合わせを改善することで長年の肩こりが改善されることも少なくありません。慢性的な頭痛や肩こりでお悩みの方は、一度噛み合わせをチェックしてみることをおすすめします。

2. 意外と知らない!噛み合わせが及ぼす精神面への影響

2.1 ストレスと噛み合わせの密接な関係

噛み合わせの悪さとストレスは、実は「卵が先か鶏が先か」の関係に似ています。ストレスが原因で歯ぎしりや食いしばりが起こり、それによって噛み合わせが悪くなることもあれば、逆に噛み合わせの悪さがストレスを引き起こすこともあるのです。

また、多くの方が無意識のうちに行っている歯ぎしりや食いしばりは、ストレスや不安を感じたときに特に強くなります。これが長期間続くと、さらに噛み合わせが悪化するという悪循環に陥りやすいのです。

2.2 睡眠の質低下と噛み合わせの関連性

夜間の歯ぎしりや食いしばりは、睡眠中に無意識のうちに行われることが多く、これによって睡眠が何度も中断されることがあります。脳は完全に休息できず、翌朝起きたときに疲れが取れていないと感じる原因になります。

また、睡眠時無呼吸症候群と噛み合わせの問題には、密接な関連があることが近年の研究で示されています。特に下顎が後退している場合、気道が狭くなりやすく、睡眠中の呼吸障害を引き起こす可能性が高まります。

2.3 集中力低下や疲労感との繋がり

噛み合わせが悪いと、脳は常に顎の位置を調整するために無意識のうちにエネルギーを使っています。これは「隠れた認知負荷」となり、本来なら仕事や勉強に使えるはずの脳のリソースが減少してしまうのです。さらに、噛み合わせの問題による慢性的な疲労感は、気分の落ち込みやモチベーション低下にもつながります。

噛み合わせと精神健康の関係は、歯科医療と心理医療が交わる興味深い分野です。もし不調を感じたら、ぜひ月島キャピタルゲート歯科へご相談ください。あなたの噛み合わせを確認し、必要に応じた適切なアドバイスや治療法をご提案します。

3. 噛み合わせチェック!自分でできる簡単セルフテスト5つ

ご自宅で簡単にできる噛み合わせのセルフチェック方法をご紹介します。以下の5つのテストを試してみて、気になる症状があれば専門家への相談をおすすめします。

3.1 鏡を見て確認する方法

3.1.1 前歯の位置関係をチェック

鏡の前で自然に口を閉じた状態で、前歯の位置関係を確認してみましょう。理想的な噛み合わせでは、上の前歯が下の前歯を1〜2mm程度覆うような状態になります。

- 上の前歯が下の前歯を大きく覆いすぎていないか(過蓋咬合)

- 下の前歯が上の前歯より前に出ていないか(受け口)

- 前歯同士がぶつかっていないか(切端咬合)

- 前歯に隙間が空いていないか(すきっ歯)

3.1.2 顔の左右対称性をチェック

鏡の前で正面を向き、顔の左右対称性を確認します。噛み合わせに問題があると、顔の筋肉の使い方に偏りが生じ、顔の形が非対称になることがあります。

- 目の高さは左右同じか

- 口角の高さは左右対称か

- 顎の形や大きさに左右差がないか

- 頬の膨らみ方に左右差がないか

多くの方は完全な左右対称ではありませんので、極端な違いがなければ心配する必要はありません。しかし、明らかな非対称性がある場合は、噛み合わせの問題が関係している可能性があります。

3.2 咀嚼時の違和感をチェックする方法

日常の食事中、噛みごこちは問題ないでしょうか。以下のポイントに注意してみましょう:

- 食べ物を噛むとき、左右どちらかに偏って噛んでいないか

- 奥歯でしっかり噛めているか、それとも前歯ばかりで噛んでいないか

- 噛むときに痛みや違和感がないか

- 硬いものを噛むとき特に不快感がないか

3.3 顎の動きをチェックするポイント

顎の動きは噛み合わせの状態を反映します。以下のセルフチェックで顎の動きに問題がないか確認してみましょう。

3.3.1 口の開閉テスト

鏡の前で口を大きく開けたり閉じたりする動作を数回繰り返してみましょう。

- 口を開くとき、顎がまっすぐ下に動くか、それとも左右にずれるか

- 口を開く途中でカクカクした感じやひっかかる感じがないか

- 最大限口を開けたとき、親指と人差し指を重ねた厚さ(約3cm)が入るか

- 口を開けるときに顎から音がしないか(カクカク音、ポキポキ音など)

3.3.2 顎の側方運動チェック

顎を左右に動かして、その動きをチェックします:

- 鏡の前で、下顎を左右に交互に動かします

- 左右均等に動くか観察します

- 動かす際に引っかかりや痛みがないか確認します

- 動かす範囲が左右で極端に違わないか確認します

顎の動きに左右差がある場合や、動かすときに痛みや引っかかりを感じる場合は、顎関節や噛み合わせに問題がある可能性があります。

3.4 歯ぎしりや食いしばりのサイン

歯ぎしりや食いしばりは、噛み合わせの問題と密接に関連しています。自分では自覚しにくいこれらの習慣を見つけるためのチェックポイントをご紹介します。

3.4.1 朝の状態チェック

起床時に以下のような症状がないか確認してみましょう:

- 顎の疲労感や痛み

- こめかみの痛み

- 歯の痛みや知覚過敏

- 頬の内側に噛んだ跡がある

- 舌の側面に歯形がついている

3.4.2 歯の摩耗チェック

鏡を見ながら、前歯や奥歯の先端を確認してみましょう。歯の先端が平らになっていたり、透明感が増していたりする場合は、歯ぎしりや食いしばりによる摩耗の可能性があります。

- 前歯の切端(先端)が透明に見える

- 犬歯(糸切り歯)の先端が平らになっている

- 奥歯の咬む面に平らな摩耗面がある

3.5 頭痛・肩こりと噛み合わせの関連性チェック

噛み合わせの問題は、頭痛や肩こりといった身体の不調とも関連することがあります。以下のチェックポイントで、ご自身の症状と噛み合わせの関連性を探ってみましょう。

3.5.1 頭痛と噛み合わせの関連チェック

以下の質問に「はい」と答える項目が多いほど、頭痛と噛み合わせの関連性が疑われます:

- 朝起きたときに頭痛がすることが多い

- こめかみの周辺や後頭部に痛みを感じることが多い

- ストレスを感じると頭痛が起きやすい

- 頭痛と同時に顎の痛みや疲労感を感じることがある

- 片側だけに頭痛が起きることが多い

- 通常の頭痛薬が効きにくいと感じる

3.5.2 肩こりと姿勢のチェック

噛み合わせの問題は姿勢にも影響し、それが肩こりにつながることがあります。以下のポイントをチェックしてみましょう:

| チェック項目 | 確認方法 |

|---|---|

| 頭の位置 | 横から見たとき、耳が肩より前に出ていないか |

| 肩の高さ | 鏡で見たとき、左右の肩の高さに差がないか |

| 首の傾き | 正面から見たとき、首がまっすぐか |

| 背骨の曲がり | 横から見たとき、背中が丸くなっていないか |

これらのセルフチェックはあくまで目安です。気になる症状があれば、専門家による適切な診断を受けることをおすすめします。早期発見・早期治療が、より良い結果につながります。少しでも気になる症状があれば、歯科医師に相談してみましょう。適切な噛み合わせは、全身の健康につながる大切な要素です。

4. 専門家に相談すべきタイミングと噛み合わせの治療法

噛み合わせの問題は、長く放置すると全身に様々な不調をもたらすことがあります。「これって噛み合わせが原因かも?」と感じたら、早めに専門家に相談することをおすすめします。

4.1 歯科医院での検査と診断方法

噛み合わせの問題を専門的に診断するためには、いくつかの検査が必要になります。歯科医院では、どのような検査が行われるのでしょうか?

4.1.1 基本的な検査の流れ

噛み合わせの問題を調べる際には、まず問診からスタートします。日常生活での不調や気になる症状をできるだけ詳しく伝えることが大切です。その後、次のような検査が行われます。

- 視診・触診

-

歯並びや噛み合わせを目で見て確認したり、顎の動きを手で触れて調べたりします

- 噛み合わせ検査

-

デジタル口腔内スキャナーを使って歯の形状を3Dデータ化し、どの部分が強く当たっているかを患者さんと一緒に確認します

- レントゲン(CT)検査

-

顎の骨や歯の状態を詳しく確認します

4.2 噛み合わせ治療の種類と特徴

噛み合わせの問題には、様々な治療方法があります。症状や原因によって、最適な治療法は異なります。

4.2.1 噛み合わせ調整(咬合調整)

噛み合わせ調整は、歯の表面を少し削って噛み合わせのバランスを整える治療法です。歯が強く当たりすぎている部分を調整することで、噛み合わせを均等にします。比較的短時間で行える治療で、痛みもほとんどありません。

歯の表面のエナメル質の範囲内での調整であれば、歯の健康を損なうことなく噛み合わせの改善が可能です。ただし、削った部分は元に戻らないため、慎重に行う必要があります。

4.2.2 マウスピースによる治療

歯ぎしりや食いしばりがある方や、顎関節症の症状がある方によく用いられ、主に次のような効果があります:

- 顎への負担を軽減する

- 歯ぎしりや食いしばりから歯を守る

- 顎の筋肉の緊張をほぐす

- 理想的な噛み合わせの位置に顎を誘導する

就寝時だけ装着するタイプが多いですが、症状によっては日中も使用することがあります。

4.2.3 歯の詰め物や被せ物による治療

歯が欠けていたり、虫歯の治療後に噛み合わせが変わってしまったりした場合は、詰め物や被せ物を調整することで噛み合わせを改善できることがあります。場合によっては、噛み合わせを考慮した新しい詰め物や被せ物を作り直すこともあります。

最近では、セラミックやジルコニアなどの自然な見た目と耐久性を兼ね備えた材料が多く使われています。これらの材料は見た目も自然で、金属アレルギーの心配もありません。

4.2.4 矯正治療

歯並びが原因で噛み合わせに問題がある場合は、矯正治療が最も効果的です。矯正治療には次のようなタイプがあります:

| 治療タイプ | 特徴 | 適応症例 |

|---|---|---|

| ワイヤー矯正 | 歯にブラケットを付け、ワイヤーで歯を動かす従来の方法 | ほぼすべての噛み合わせの問題に対応可能 |

| マウスピース矯正 | 透明なマウスピースを交換しながら歯を動かす方法 | 軽度から中等度の噛み合わせの問題 |

| 舌側矯正 | 歯の裏側にブラケットを付ける方法 | ワイヤー矯正をしたい、見た目を改善したい方向け |

矯正治療は時間がかかりますが、噛み合わせの根本的な改善が可能で、歯や口腔内の健康寿命を伸ばすことにつながります。また、見た目の美しさも同時に手に入れられるメリットがあります。

月島キャピタルゲート歯科では、マウスピース矯正「インビザライン」を採用しております。

インビザラインは、マウスピース矯正の中でも世界的に症例数が多く、薄いため目立ちにくく、清掃性も高いため、多くの患者さんの噛み合わせの問題を解決しています。

当院では、無料相談として、口腔内写真の撮影や、デジタル口腔内スキャナーを使って口腔内の状態を3Dデータ化し、ご自身の歯並びや噛み合わせの状態をモニターで一緒にご確認いただける仕組みがございます。

少しでも噛み合わせにご不安のある方は、ぜひ一度ご相談にお越しください。

4.2.5 かみ合わせの総合的な治療

重度の噛み合わせの問題では、複数の治療法を組み合わせた総合的なアプローチが必要になることもあります。例えば、まず矯正治療で全体の噛み合わせを整えた後に、歯の修復治療を行うというような流れです。

個人の状態に合わせたオーダーメイドの治療計画が立てられるため、歯科医師との十分な相談が大切です。

5. 噛み合わせの問題を予防・改善する日常ケア

噛み合わせの問題は、日常生活での小さな心がけで予防・改善できることがたくさんあります。専門医による治療と並行して、ご自宅でできるケア方法をご紹介します。

5.1 正しい歯磨き方法とオーラルケア

噛み合わせの問題を予防するためには、まず歯と歯茎の健康を保つことが大切です。

歯ブラシは鉛筆持ちで、力を入れすぎないようにしましょう。強い力で磨くと、歯の表面が削れたり(摩耗)歯茎が下がったりする原因となり、噛み合わせに影響することもあります。

歯ブラシだけでは取り除けない歯と歯の間の汚れには、デンタルフロスや歯間ブラシの使用がおすすめです。また、フッ素入り歯磨き粉の使用も効果的です。

定期的な歯科検診も忘れずにお越しください。半年に一度の検診で、噛み合わせの変化や問題を早期に発見することができます。

5.2 噛み合わせを意識した咀嚼トレーニング

現代人の食生活は柔らかい食べ物が中心になりがちで、しっかり噛む機会が減っています。これが噛み合わせの筋肉の衰えや、噛み合わせの乱れを招くことがあります。

5.2.1 よく噛むことの重要性

一口あたり30回以上噛むことを意識してみましょう。よく噛むことで顎の筋肉がバランスよく発達し、正しい噛み合わせの維持に役立ちます。また、唾液の分泌が促進され、虫歯や歯周病の予防にもつながります。

また、よく噛むことは肥満予防や消化促進にも効果があることが示されています。

5.2.2 噛みごたえのある食品の取り入れ方

日常的に噛みごたえのある食品を取り入れることで、自然と咀嚼力を高めることができます。おすすめの食品には以下のようなものがあります:

- 根菜類(ニンジン、ゴボウなど)

- 固めのお肉(ステーキ、煮込み料理など)

- 繊維質の多い野菜(セロリ、レタスなど)

- 雑穀入りご飯や全粒粉パン

- 噛みごたえのあるドライフルーツやナッツ類

5.2.3 左右均等に噛むトレーニング

多くの人は無意識のうちに片側だけで噛む「偏咀嚼(へんそしゃく)」の癖があります。この癖は顎の筋肉の発達に左右差を生じさせ、噛み合わせの問題を引き起こすことがあります。

5.3 顎のリラックス法と姿勢改善

日常的なストレスや姿勢の悪さは、知らず知らずのうちに顎の筋肉を緊張させ、噛み合わせに影響を与えることがあります。簡単なリラックス法や姿勢改善で、顎の緊張をほぐしましょう。

5.3.1 顎の緊張を解くリラックス法

「あいうえお体操」は、顎の筋肉をバランスよく動かして緊張をほぐす簡単な方法です。以下の手順で行いましょう:

- 「あ」:口を大きく開く(顎関節を伸ばす)

- 「い」:口角を横に引く(頬の筋肉を使う)

- 「う」:唇を前に突き出す(口輪筋を鍛える)

- 「え」:「い」と同様に口角を横に引くが、上下の歯を見せるように

- 「お」:口を丸く小さく前に出す

各動作を3秒ずつ保持し、5回ほど繰り返します。朝晩の歯磨き後や、デスクワークの合間に行うと効果的です。

5.3.2 良い姿勢のポイント

姿勢の悪さも噛み合わせに影響します。特に首を前に出す「ストレートネック」の姿勢は、顎の位置を後方に引き、噛み合わせの問題を引き起こすことがあります。

正しい姿勢のポイントは:

- 背筋を伸ばし、頭が肩の真上にくるようにする

- パソコンやスマホを見るとき、画面を目線の高さに調整する

- あごを引き、首の後ろが伸びるような感覚を持つ

- 肩の力を抜き、リラックスした状態を保つ

デスクワークの多い方は、1時間に1回程度、ストレッチや姿勢の見直しをする時間を作りましょう。

これらの日常ケアを継続することで、噛み合わせの問題を予防・改善できることが多いです。ただし、すでに痛みや不快感がある場合は、自己ケアだけに頼らず、歯科医院での専門的な診断と治療をお勧めします。早期の適切な対応が、より良い改善につながりますよ。

6. 子どもの噛み合わせ問題と成長への影響

お子さまの成長において、噛み合わせは想像以上に重要な役割を果たしています。子どもの頃の噛み合わせの問題は、単に「歯並びが悪い」という見た目の問題だけではなく、全身の発達や将来の健康にも影響を及ぼす可能性があるのです。

6.1 成長期の噛み合わせが及ぼす影響

子どもの噛み合わせ問題は、顎の発達や全身の成長に様々な影響を与えることがわかっています。

6.1.1 顎の発達と顔の形への影響

お子さまの噛み合わせが悪いと、顎の成長に偏りが生じることがあります。例えば、片側だけで噛む癖があると、その側の顎の筋肉が発達し、顔の左右対称性に影響が出ることも。また、上顎と下顎のバランスが悪いと、いわゆる「受け口」や「出っ歯」といった状態になりやすくなります。

不正咬合(噛み合わせの問題)を持つ子どもの割合は増加傾向にあります。これは、食生活の変化や口呼吸などの生活習慣が関係していると考えられています。

6.1.2 言葉の発達への影響

噛み合わせは発音にも大きく関わっています。特に「さ行」や「た行」などの発音は、舌の位置や前歯の配列に影響されるため、噛み合わせが悪いとこれらの音が正確に出せないことがあります。

6.1.3 食事と栄養摂取への影響

噛み合わせが悪いと、硬いものが噛みにくく、食べ物の選択が偏りがちになります。これは栄養バランスの乱れにつながるだけでなく、噛む力の発達も妨げてしまいます。

よく噛んで食べる習慣のある子どもは、そうでない子どもと比べて顎の発達が良好であることが報告されています。

6.1.4 姿勢と全身発達への影響

噛み合わせは意外なことに姿勢にも影響します。顎の位置が悪いと、それを補うために首や肩の筋肉に余計な負担がかかり、猫背などの姿勢の悪さにつながることがあります。また、姿勢の悪さは運動能力の発達にも影響を及ぼすことがあります。

6.2 早期発見のチェックポイント

お子さまの噛み合わせの問題は、早めに発見して対処することが大切です。日常生活の中でチェックできるポイントは次の通りです:

- 口呼吸が多い(口を開けていることが多い)

- 食べ物を片側だけで噛む

- 硬いものを避ける、よく噛まずに飲み込む

- 発音が不明瞭、特定の音が出しにくい

- 指しゃぶりや舌を出す癖が長く続いている

- 頬杖をつく癖がある

- 歯ぎしりや食いしばりがある

これらの癖や特徴があるお子さまは、噛み合わせに問題がある可能性があります。心配な場合は、お気軽に歯科医院にご相談ください。

6.3 矯正の早期治療のメリット

お子さまの噛み合わせの問題に対して、矯正治療を検討する場合、そのタイミングは非常に重要です。早期治療には以下のようなメリットがあります:

- 顎の成長を利用できるため、効率的に問題を改善できる

- 将来的な本格矯正の期間短縮や負担軽減につながる場合がある

- 発音や食事など機能面の改善が早期に期待できる

- 子ども自身の自己意識や対人関係への悪影響を早めに軽減できる

特に反対咬合(いわゆる受け口)や交叉咬合(噛み合わせの左右のズレ)は、早期治療の効果が期待できる代表的な症例です。顎の成長が活発な時期に適切に介入することで、より自然な発育を促すことができます。

7. まとめ

噛み合わせの問題は、私たちの全身の健康に思いのほか大きな影響を与えています。今回ご紹介したように、顎関節症や頭痛、肩こりはもちろん、姿勢の悪化、消化器系の不調、さらには睡眠の質や集中力にまで影響が及ぶことがわかっています。

特に注目したいのは、噛み合わせの問題が単なる「歯の問題」ではなく「全身の健康問題」であるという点です。また、お子さまの成長過程においても噛み合わせの影響は大きく、早期発見・早期対応が将来の健康を左右する重要なポイントとなります。

ご紹介したセルフチェックを通して、ご自身のお口の状態を見直すきっかけにしていただければ幸いです。鏡を見て噛み合わせを確認したり、咀嚼時の違和感に注意を向けたりするだけでも、問題の早期発見につながります。

日常のケアや生活習慣の見直しに加え、気になる症状がある場合は、早めに歯科医院へご相談ください。月島キャピタルゲート歯科が、皆さまの噛み合わせの問題を解決するサポートをいたします!噛み合わせを整えることが、快適な毎日と健康な未来を支える大きな土台となるのです。